こんにちは。マサツムです。

五度圏(ごどけん)とは音楽をやっていない人は聴いたことがない言葉かもしれませんが、音楽を作っている人は一度は五度圏の図を見たことがあると思います。

五度圏の図はよくできていて、コードの知識がある人は、この図を見るとなかなか面白いと思います。

今回は「五度圏」を誰にでも分かりやすく簡潔(かんけつ)に説明しようと思います。

「五度圏」って何?と聞かれた時に、今回の記事を参考にしていただければと思います!

五度圏とは?

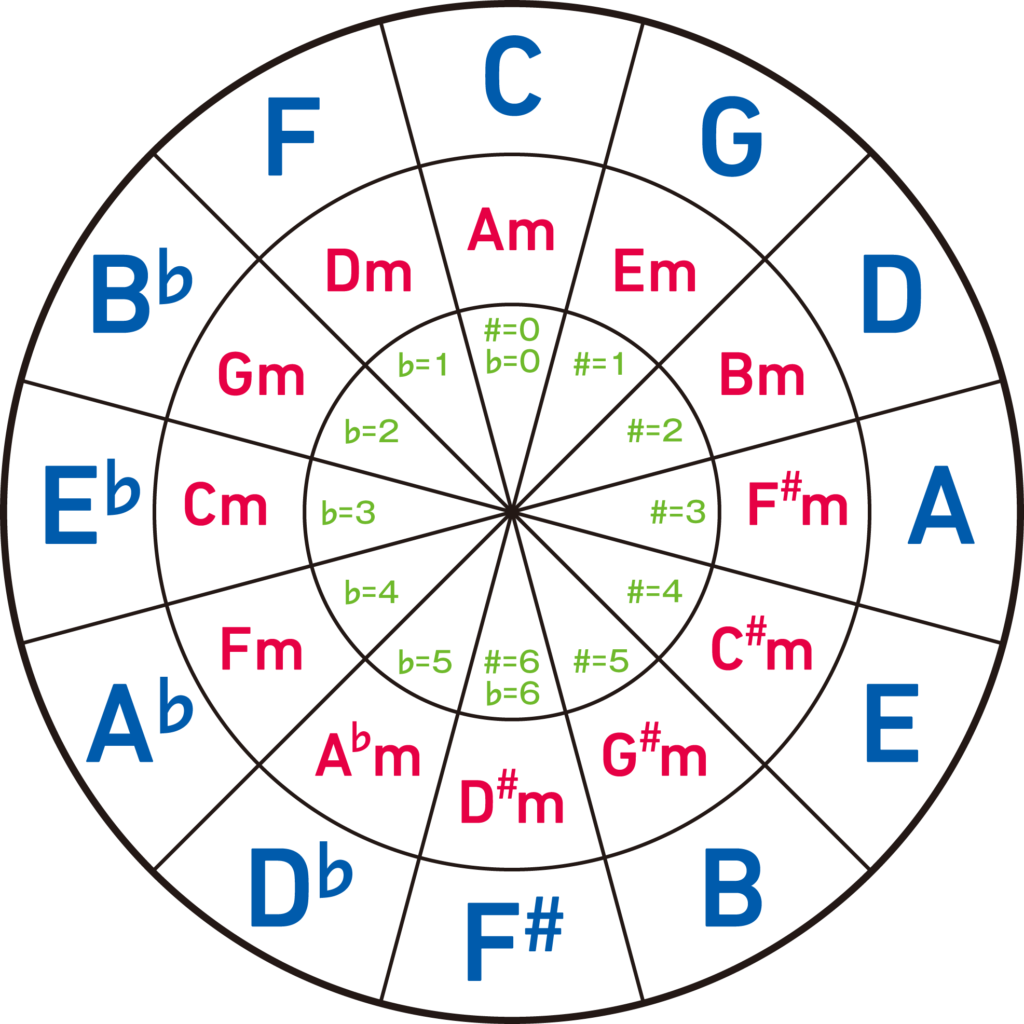

五度圏(circle of fifths)とは、完全5度の間隔で一週並べられたサークルの早見表のことをいいます。

コードの知識がある人は、この表を使って曲のKeyに当てはめて、使用コード、コード同士の関係性がわかるとても便利な表です。

頭に入っていれば表を見なくてもすぐにコードは出てきますが、この表はとてもよくできていて、コード覚えたての人に音楽理論を説明するときなど、とても便利です。

逆回りに見ると、完全4度の間隔で確認できるので四度圏という人もいます。

一般的には五度圏と呼ぶ人が多いです。

五度圏表の見方

青字のコードを基準に説明していきます。

青字の一番上にある「C」から見て時計回りに完全5度の間隔でコードが記入してあります。

「C」「G」「D」「A」「E」「B」・・・

逆に「C」から見て反時計回りだと、完全4度の間隔でコードが記入してあります。

「C」「F」「B♭」「E♭」「A♭」「D♭」・・・

赤字のコードは青字に対しての平行調のコードです。

こちらも同じ間隔で一周記入されています。

緑字の「♯=1」や「♭=1」などの数値は、楽譜に付く調号の数です。

五度圏表の使い方

何のコード、数値を指しているかわかったところで、次は使用方法です。

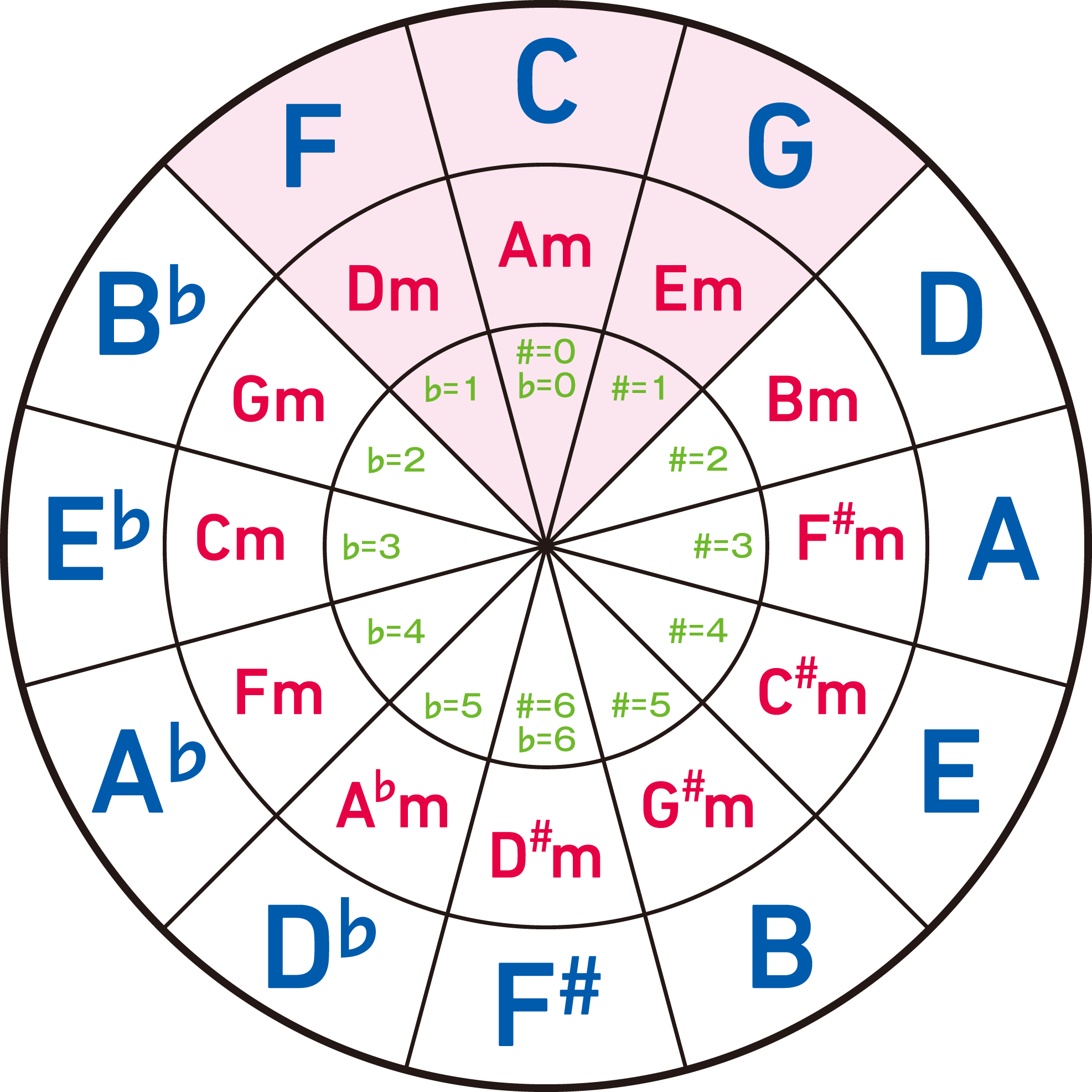

楽曲のKeyになるコードの両隣(りょうどなり)のコードを囲みます。

例としてKeyを「C」の時の見方ということで、下地をピンクで囲んでみました。(図2)

この時囲まれた6つのコードが楽曲の骨組みとなるコードになります。

青字のコードがスリーコードになります。

時計回りのとなりがドミナント(属調)反時計回りのとなりがサブドミナント(下属調)になります。

ほかのKeyに当てはめる時もそのコードを中心にして囲めば骨組みのコードがわかります。

「トライトーン」と「裏コード」

反時計回りの90度の平行調のところにそのコードの同主調があります。

(「C」の場合は「Cm」)

同主調の平行調のコードは経過コードで楽曲の中で使用されることがあります。

(「C」の場合は「E♭」)

そして180度回わるとそこにはトライトーン(三全音)があります。

トライトーンとは聞き慣れた言葉で言うとフラットファイブです。

その響きは「音楽の悪魔」と言われるくらいとても相性が悪く怖い響きがします。

しかし現代の音楽ではロックでとても使用されます。

そしてそのトライトーンにセブンスを付ければ、そのコードは裏コードになります。

この裏コードはドミナントの代理コードでドミナントの裏コードを使うことがあります。

(Keyが「C」の場合は「G」の裏コード「D♭7」になります)

これはジャズやブルースでポイントでよく使われる裏コードになります。

KeyがCの場合の裏コード使用例

「F」ー「G」ー「F」ー「D♭7」ー「C」

ジャズやブルースで聞いたことがあると思いませんか?

ま と め

五度圏は規則的にできているので違うキーの曲を弾いたりする時、コード覚えたての人はなかなかすぐにはできないと思いますが、この表に当てはめるとキーが変わってもコードが把握できるのでとても便利です。

隣同士、90度という規則で、一目で近親調がわかります。

今回は「五度圏」をわかりやすく簡潔(かんけつ)にまとめてみました!

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

マサツム